身近にある施設や商品、催し物など様々な仕事の舞台裏に、ライナーの編集部が密着しました

気になるあの場所へ潜入!

株式会社キョクイチ

旭川市流通団地1条2丁目

Tel 0166-48-3141

魚介や野菜などの生鮮食品や加工品を中心に、昭和24年から卸売市場の運営を行う旭川の食を支える企業だ。市場だけにとどまらず、平成29年には関連する各事業会社を統括した、キョクイチホールディングスを設立。現在は、生鮮食品の製造や、冷蔵・冷凍食品の保管、仕分け、配送までを一貫して担っている。

使命は食の安定供給 卸売市場の舞台裏へ

末広から永山に渡る橋を通るたびに見かける、赤文字で書かれた「旭一」の看板。幼い頃から見ていた風景ではあったが、それがなんなのかは大人になるまでわかっていなかった。質のいい野菜や新鮮な魚介が、スーパーに行けば当たり前のように買えてしまうが、この当たり前の裏には、実は多くの人が関わっている。スーパーに並ぶ前段階で、なにが行われているのか、そのウラ側へ、いざ密着。

日々の「食」を支える立役者 青果の卸売市場へ潜入

7月初旬の某日、まだ涼しさを感じる朝6時30分から取材がスタート。起き抜けで目が開ききらない状態の私とは違い、市場内では大勢の人が忙しなく働いていた。市場だけでなく、倉庫や事務所、加工場などが約2万2000坪の敷地内に立ち並び、24時間365日休みなく動いている。広大な敷地を歩きながら、まずは青果市場を案内してもらう。

幅150メートル以上もある巨大な倉庫で、中に入るとどこからともなくフルーツの甘い香りが漂ってきた。ちょうどこの時期は、贈答用のメロンやスイカの出荷が最盛期を迎える頃。近郊の農家から集まってきた品物が、出荷の時を待っている。真ん中あたりまで歩くと、パレットに積まれたたくさんの野菜が目にはいった。キュウリやトウモロコシ、トマトなど、旬の野菜がずらりと並んでいる。段ボールにはその品物のランクも書かれており、それを参考に価格が決められていくそうだ。

時刻は6時50分。7時から始まる競りに向けて、卸売業者や小売である八百屋の店主たちが続々と集まってきた。

ついに競りがスタート 鮮度を保つスピード感

競りに参加する業者には番号が振られており、その番号が書かれた帽子をかぶっている。みな一様に品物を見ながら、競りが始まるのを待っていた。そして、7時になりいよいよ競りがスタートした。

「競り人」と呼ばれるキョクイチの職員が、勢いよく声を上げる。まさに、テレビで見るような光景だ。なにを言っているのかはまるで聞き取れないが、商品名やサイズのほか、価格は1~9の数字を手のサインで表しているそうだ。息つく間もないスピードで進んでいき、品物ひとつにかける時間は10秒にも満たないほど。新鮮なものを新鮮なうちに売りたい、という気概をビシビシと感じた。その迫力に圧倒されたまま、あっという間に競りは終了。ここで取引された品物が、その日のうちにスーパーなどの量販店や八百屋で売られ消費者の手に渡るのだ。

とてつもない活気を感じたが、地方卸売市場は人口の減少とともに減っているのが実情。「市場としての機能だけではなく、新たな取り組みも模索しています」と、総務課長の加藤宏顕さんは話してくれた。

商圏は道北100万人 1人に向き合う付加価値

先述の通り、メロンやスイカも数多く並んでいるのだが、個人向けのお中元の梱包・発送まで担っているというから驚きだ。ほかにも、水産加工場で魚をさばいたり、野菜の加工をしたりと、市場としての仕事以外にも業務は多岐に渡る。これらは、元々スーパーなどの小売店で行っていた仕事だが、人手不足などの問題もあり外注として受けるように。その結果、かゆいところに手が届くパートナーとしての役割を担うようになったという。

現状に甘んじることなく、未来を見据えて挑戦を続ける。同社の目標である「一口の感動」は、細かな積み重ねによって守られていた。

さらに深部へ ルポ・あれこれ

製氷工場で氷も製造中

新鮮な海の幸を鮮度そのままに保つには、氷が必要不可欠。同社敷地内では氷の製造も行っている。自社で使うだけでなく、毎年冬まつり期間に実施される「氷彫刻世界大会」の氷も、実はここで作っているのだ。

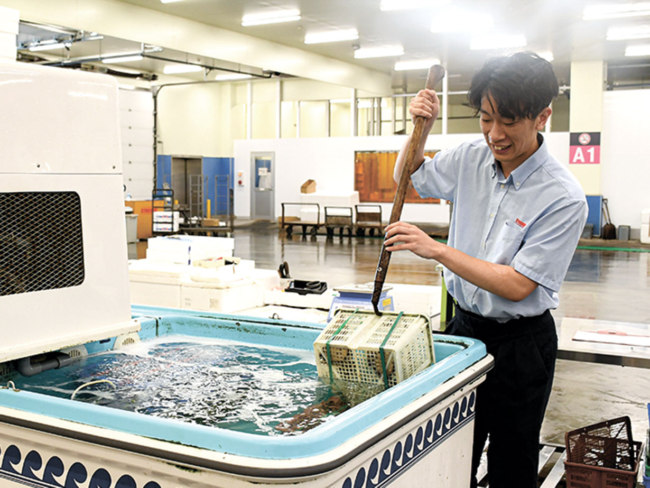

生け簀にアワビ 活きのよさは抜群

唯一生きている魚介として、水産センターにはあわび専用の生け簀がある。留萌から海水を運び、完全に海と同じ状態で管理されている。建物内には巨大なマグロの解体場もあった。

事務所内に・・・カフェ?

威勢のいいお兄さんや強面の男たちが働くイメージを持っていたのだが、10年前に新設されたオフィスはなんだか都会的。一角にはあたたかみのあるカフェスペースもあり、社員の憩いの場となっている

編集後記

日々当たり前に目にする野菜や魚も、欲しい時に手に入るのは裏方の仕事があってこそ。生活の基盤である衣食住のど真ん中を支える、なくてはならない存在だと改めて実感した。競りが始まる前の和やかな雰囲気が、始まった瞬間にガラッと切り替わるのがとても印象的だった。1人ひとりが一つひとつの品物に真剣に向き合い、質のよいものを最高の状態で届けようという熱気を感じた。市場があるまちというのは、それだけでとても幸福なことかもしれない。

北海道限定企画「北海道をもっと体験キャンペーン」

北海道限定企画「北海道をもっと体験キャンペーン」  現代に映える木製ひな人形 クラフトメーカーが新作発売

現代に映える木製ひな人形 クラフトメーカーが新作発売  フルートティスト工藤重典さん 北海道ゆかりの奏者と共演

フルートティスト工藤重典さん 北海道ゆかりの奏者と共演  【飲食店特集】肉と魚と酒

【飲食店特集】肉と魚と酒  【重要】サイトリニューアルのお知らせ

【重要】サイトリニューアルのお知らせ  雪国の恵みを味わう一日 東神楽で食農体験イベント

雪国の恵みを味わう一日 東神楽で食農体験イベント  ニャンて数だ!ぜーんぶ猫 末広で恒例「猫大好き展」

ニャンて数だ!ぜーんぶ猫 末広で恒例「猫大好き展」  「旭川文学碑マップ」完成 文学資料館で発売

「旭川文学碑マップ」完成 文学資料館で発売  新しい家族みつけよう♡ 出会いつなぐ譲渡会

新しい家族みつけよう♡ 出会いつなぐ譲渡会  旭川出身ピアニスト黒崎さん ギターとデュオリサイタル

旭川出身ピアニスト黒崎さん ギターとデュオリサイタル  全店がライナー初登場 いちおしランチ教えます!

全店がライナー初登場 いちおしランチ教えます!  ゼッテリア編

ゼッテリア編  【旭川近郊】バレンタイン特集

【旭川近郊】バレンタイン特集  ジョリーパスタ編

ジョリーパスタ編  いろんな味が14種類♡ 北海道初上陸のジェラート店

いろんな味が14種類♡ 北海道初上陸のジェラート店  笑顔100年計画〜よく噛もう!噛ミング30

笑顔100年計画〜よく噛もう!噛ミング30  笑顔100年計画〜一次救命処置、緊急時に備えて

笑顔100年計画〜一次救命処置、緊急時に備えて  笑顔100年計画〜まだ間に合う! 旭川で歯科衛生士国家資格取得へ

笑顔100年計画〜まだ間に合う! 旭川で歯科衛生士国家資格取得へ  葬儀後にやるべきことって?

葬儀後にやるべきことって?  旭川デザインシステム みんなで活用してね!

旭川デザインシステム みんなで活用してね!  希望の花を咲かせる、挑戦の一年に

希望の花を咲かせる、挑戦の一年に  経済再生に向けて、リハビリの年に

経済再生に向けて、リハビリの年に  旭川で【テイクアウト】できるお店〜東光・豊岡

旭川で【テイクアウト】できるお店〜東光・豊岡  旭川で【テイクアウト】できるお店〜新旭川・永山

旭川で【テイクアウト】できるお店〜新旭川・永山  旭川で【テイクアウト】できるお店〜神楽・神居

旭川で【テイクアウト】できるお店〜神楽・神居